万州|黔江|涪陵|渝中|江北|南岸|北碚|渝北|巴南|长寿|江津|合川|永川|南川|綦江|潼南|大足|璧山|铜梁|两江新区

丰都|垫江|武隆|忠县|云阳|奉节|巫山|巫溪|石柱|秀山|酉阳|彭水|城口|荣昌|开州|梁平|大渡口|沙坪坝|九龙坡|万盛

荣昌古诗探秘:径转横渠水一方 堰边风起忽闻香

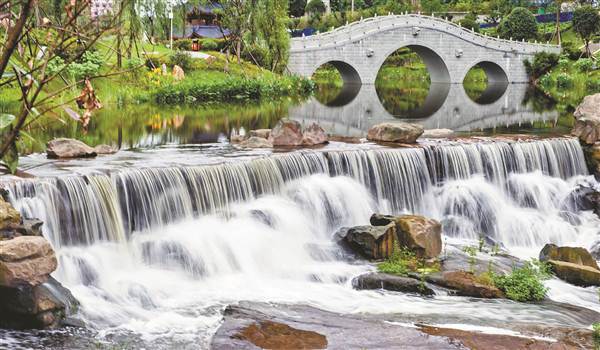

荣昌八景公园。

专家向本报记者介绍古诗中的景致。

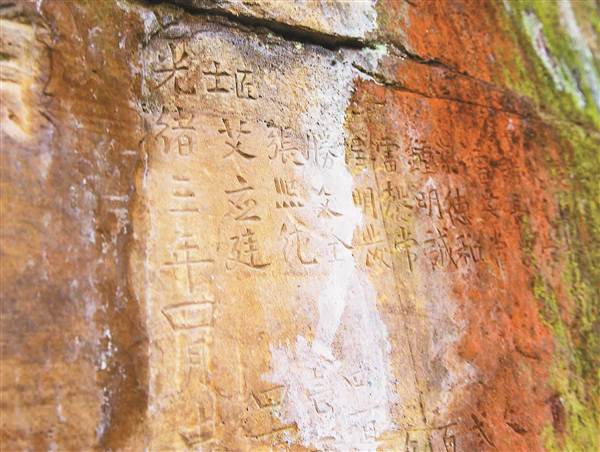

得胜岩上的古诗

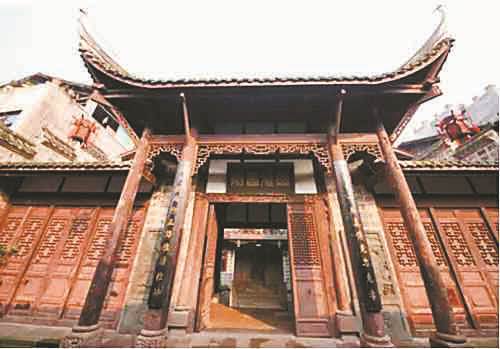

尔雅书院

“径转横渠水一方,堰边风起忽闻香。等闲寻得生香处,满树红酥绽海棠。”

海棠本无香,但在古代,有一个地方海棠飘香却是常事。清代诗人朱钧直就用这首七言诗赞叹过那里的海棠,这个地方就是如今的重庆市荣昌区。

荣昌历史悠久,春秋时期,便是巴国的属地,唐乾元元年始建昌元县,并成为昌州府的州治所在地;明洪武七年,取古昌州和荣州首字更名为荣昌,寓“繁荣昌盛”之意。

荣昌的古诗以风景为主,亦涉及战争、亲情等内容。虽然历代名家来往不多,但荣昌的大批本土诗人为家乡画下了一幅乡情浓郁的诗歌地图。

宋、明两代贤臣曾为荣昌作诗

从建县至今,荣昌已有1200多年的历史。在这漫长的岁月里,谁为这里写下第一首诗?

荣昌区诗词研究者廖正伦介绍,《荣昌县志》收录了一首写于北宋的诗歌《赠李戡》:“昌元建邑几经春,百里封疆秀色新。鸭子池边登第客,老鸦山下著棋人。”

这首诗的作者是北宋名相文彦博。“这应该是目前发现的描写荣昌的第一首诗。”廖正伦感叹,“这文彦博的来头可不小啊!”

文彦博,字宽夫,号伊叟,汾州介休(今山西介休)人,北宋时期著名政治家、书法家。文彦博是中国历史上著名的贤相,他能文能武,经历了北宋仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,出将入相达50年之久,堪称“朝堂上的常青树”。

在《赠李戡》中,文彦博素描般地勾勒出荣昌的美景。尤为可贵的是,他还将荣昌鸭子池、老鸦山两处景点写入其中。

“鸭子池和老鸦山都在现在的安富镇附近。”廖正伦介绍,宋代,鸭子池边曾出了一名叫“谯南薰”的进士,于是诗人来到此地时,发出了“鸭子池边登第客”的感叹;而“老鸦山下著棋人”里的“棋人”,指的正是棋艺高超的宋代“第一国手”李戡。李戡是土生土长的荣昌人,他在老鸦山下棋的地方也成为了“荣昌八景”之一“鸦屿仙棋”。

在文彦博之后,荣昌能找到的较早的诗歌,出自另一位贤臣喻茂坚之手。

喻茂坚是明代人,生于荣昌,官至刑部尚书,因其为官刚正不阿、清廉有为,被嘉靖皇帝评价为“一代清官”。年老时,喻茂坚回荣昌安度晚年。

喻茂坚写下的这首诗叫《题敖处士幽居诗》。诗中,75岁的他用“海棠香国开晴霭,步履逍遥踏翠微”,表达出对家乡宁静生活的热爱。

明代之后,荣昌本地的诗歌飞速发展,内容也更为丰富。记者在《荣昌明清诗集》中看到,所存的190余首诗歌中,大部分都是清代诗人所作。

这些诗中有不少描写亲情的内容,如左庭辅在《别亲庭》中,就用一句“及至思济河,忍泪泪滂沱”,道出儿子对病中母亲的挂念;此外,荣昌的清代诗歌还涉及吟诵“荣昌八景”为主的山水诗、纪念喻茂坚等当地名人的诗歌。

得胜岩上有诗篇

明甲申年(1644年)6月13日,重庆荣昌,在县城北郊的巴斗岩下,交战已久的两支队伍早已舌干唇裂,部分人马因长时间缺水,口鼻流血不止,而厮杀却远远没有结束。

鏖战双方正是张献忠的起义军与忠县当地喻、敖、张、雷四姓的地方武装。这场战争造就了一个叫“得胜岩”的地方,也造就了至今刻于得胜岩上的一首战争诗。

荣昌区作家协会副会长王平浩介绍,明末,张献忠率起义军入川,横扫各州县,途经荣昌巴斗岩时,不想却遭到当地豪强武装的抵抗。经过激烈的战争,最终,当地武装被大部歼灭,数十人暴尸于战场。传说,张献忠得胜后,命人刻“得胜岩”三字于岩壁。从此,巴斗岩就被称为“得胜岩”。

为了纪念这场战争与自己的先人,清同治年间,死于战场的敖仲美的后人——敖京友写下一首七言诗,刻于得胜岩的石壁上。

“冲冠怒发剪凶仇,城北山头拼一战。委弧飞镞惨长号,白刃锋交血饱刀。”诗中,敖京友详细刻画了战争的惨烈场面,他在最后感叹,“我今凭吊情无已,感触前徽深仰止。承题短幅写藓崖,留与人间补青史。”

如今的得胜岩是否还能找到这首诗的踪影,曾经的古战场又是什么模样?

近日,记者随专家爬上城北三公里处的一座无名土坡,走了十余分钟,跳下一个堡坎,找到了这个神秘的地方。面前,一块巨大的岩石上倾斜着伸展出一棵黄葛树。

“这里就是得胜岩。”指着岩石,荣昌区诗词楹联协会会长李相民说。

记者看到,岩壁上“得胜岩”的题字已严重风化,但在题字附近,一段文字若隐若现,仔细辨认,这正是敖京友写下的那首七言诗。

描写惨烈战争的诗文还在,昔日的古战场却早已归于宁静。岩上古树浓荫蔽日,岩下山花遍野,偶尔有人踏青郊游,一串串笑声拂过空中。

此外,清代荣昌教谕谢金元写的《复城纪咏》也是一首描写战争的诗歌。这首诗记录了清咸丰十年(1860年),李永和领导的农民起义军攻占荣昌的过程,诗人用“哀鸿满夜放悲伤,我亦闻声泪两行”,描写了战争给百姓带来的痛苦。

海棠如今何处香

在荣昌的清诗中,“荣昌八景”占了半壁江山。其中,以描写“荣昌八景”之一“棠堰飘香”的诗最为知名。“春光恰好上帘栊,问暖寻香曲院中。”清代诗人杨堂曾这样描写种满海棠的“棠堰飘香”。

有意思的是,荣昌涉及海棠的诗歌,大都逃不过一个“香”字。

海棠本无香,为何到了荣昌,却别有一番味道?

这还得从一个发生在唐代的故事说起:有一年,一个叫李丹的人被调到昌州为官,因为觉得离家太远,他要求换一个地方。官员彭渊材听说后便告诉他:“昌州是个好地方啊。海棠本无香,唯独昌州的海棠香味浓郁,这里人称‘海棠香国’,难道不是好地方吗?”

这则故事载于宋代学者彭乘的《墨客挥犀》中,后来又被记录在《蜀中广记》《古今谈概》《荣昌县志》等著作中,“海棠香国”也随之名扬天下。

“海棠香国”究竟在哪里?和荣昌有什么关系?

“‘海棠香国’的美誉来自宋代,《宋史·地理志》和南宋王象之的《舆地记胜》都称:‘昌州领三县:昌元、大足、永川’。而昌元正是荣昌。”重庆师范大学教授鲜于煌说,据此,如今的荣昌、大足、永川都属于“海棠香国”的领域。

有意思的是,“棠堰飘香”在不同诗人眼中有不同的看点。

比如,谢金元用“地接巴渝据上游,棠香自古属昌州”,道出其地理位置;敖时模用“春色满郊坰,香风环古堰”,描写这里的美景;朱珏则写下“无缘惟杜老,吟榻少诗篇”,感叹诗圣杜甫没有来荣昌为海棠写诗,让人们在吟诵时少了一些诗篇。

那么,“棠堰飘香”又在哪里呢?

光绪年间的《荣昌县志》中这样写道:“海棠堰……或云在吴家铺……”其中的吴家铺就是现在的荣昌区吴家镇。

走进吴家镇,记者看到,曾经的海棠已不见踪影。一座老旧的祠堂被“夹”在几座农家小楼之间,附近是吴家镇的蔬菜基地。当地居民介绍,荣昌敖氏家族曾定居于此,并修建祠堂,面前的祠堂正是敖氏祠堂。

“世事变迁,古诗里的‘荣昌八景’,除了‘虹桥印月’还有一些踪迹外,其他早已消失不见。”李相民感叹道。

幸运的是,“走”出诗歌,“荣昌八景”正以新的形式出现在世人面前。今年“五一”节,由荣昌区水务局打造的荣昌八景公园正式开园。公园以传统江南园林风格为主基调,使用砌石、假山、回廊、亭台、步道等园林元素,集中再现了“荣昌八景”。在新建的八景旁边,不仅有吟诵该景点的古诗,还有荣昌现代诗人为其写下的优美诗歌。

本版图片除署名外均由记者崔力摄

相关新闻

国际在线版权与信息产品内容销售的声明:

1、“国际在线”由中国国际广播电台主办。经中国国际广播电台授权,国广国际在线网络(北京)有限公司独家负责“国际在线”网站的市场经营。

2、凡本网注明“来源:国际在线”的所有信息内容,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编、复制或利用其他方式使用。

3、“国际在线”自有版权信息(包括但不限于“国际在线专稿”、“国际在线消息”、“国际在线XX消息”“国际在线报道”“国际在线XX报道”等信息内容,但明确标注为第三方版权的内容除外)均由国广国际在线网络(北京)有限公司统一管理和销售。

已取得国广国际在线网络(北京)有限公司使用授权的被授权人,应严格在授权范围内使用,不得超范围使用,使用时应注明“来源:国际在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

任何未与国广国际在线网络(北京)有限公司签订相关协议或未取得授权书的公司、媒体、网站和个人均无权销售、使用“国际在线”网站的自有版权信息产品。否则,国广国际在线网络(北京)有限公司将采取法律手段维护合法权益,因此产生的损失及为此所花费的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、公证费等)全部由侵权方承担。

4、凡本网注明“来源:XXX(非国际在线)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,丰富网络文化,此类稿件并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

5、如因作品内容、版权和其他问题需要与本网联系的,请在该事由发生之日起30日内进行。