万州|黔江|涪陵|渝中|江北|南岸|北碚|渝北|巴南|长寿|江津|合川|永川|南川|綦江|潼南|大足|璧山|铜梁|两江新区

丰都|垫江|武隆|忠县|云阳|奉节|巫山|巫溪|石柱|秀山|酉阳|彭水|城口|荣昌|开州|梁平|大渡口|沙坪坝|九龙坡|万盛

有一种温暖叫“雪中送炭”

原标题:有一种温暖叫“雪中送炭”以社会救助解决群众实际困难

阳光低保宣传

市民认真阅读了解救助政策

向市民宣传讲解救助政策

开展农村留守儿童关爱保护活动

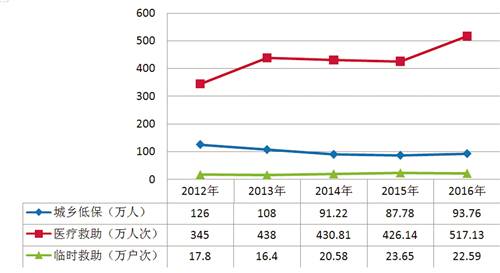

社会救助对象数量

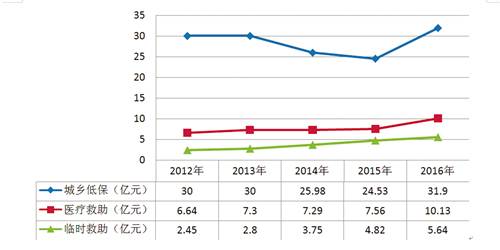

社会救助投入资金

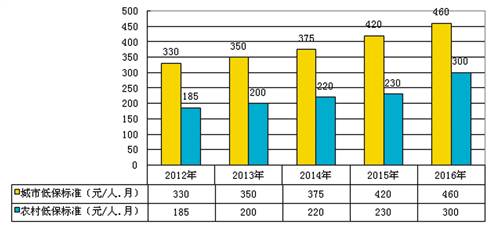

城乡低保保障标准增长情况

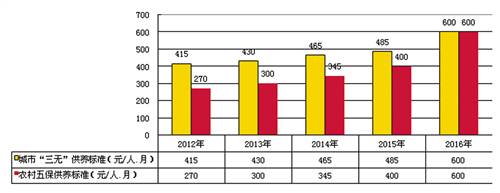

城乡特困供养标准增长情况

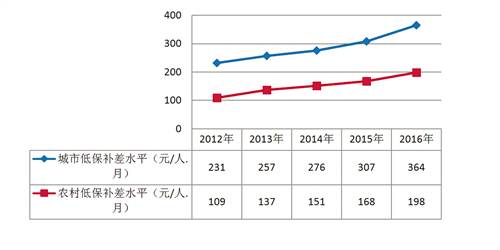

城乡低保补差水平增长情况

社会救助,能够为城市增添“爱的温度”。近年来,市民政局切实完善法规制度、大力健全工作机制、稳步提高保障水平、全面夯实工作能力,通过社会救助较好地维护了困难群众权益,为保障和改善民生作出了重要贡献。

数据显示,截至2016年底,全市有93.76万名城乡低保对象,困难群众享受医疗救助达517.13万人次,临时救助累计救助22.59万户次,18.02万人享受特困供养。

1、做好“设计” 完善救助制度

作为兜底性的民生保障,社会救助对于调整资源配置,实现社会公平,维护社会稳定意义重大。

近年来,我市制定出台了一系列政策措施,从“上层设计”出发,不断健全完善全市社会救助制度。

市人大修订完善了《重庆市城乡居民最低生活保障条例》,社会救助工作规范化、法制化水平进一步提高。

市政府陆续出台了《关于切实加强和改进最低生活保障工作的意见》、《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》、《关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》、《关于贯彻落实国务院<社会救助暂行办法>的实施意见》、《重庆市最低生活保障条件认定办法》、《重庆市社会救助家庭经济状况信息核对办法》等政策文件,对社会救助制度作了进一步规范和加强。

此外,全市各级民政部门会同相关部门纷纷制定了最低生活保障、医疗救助、临时救助、特困供养等方面的具体实施办法,并全面实行社会救助金财政直发制度,确保资金安全运行。这一系列有效的具体管理政策的建立健全,使我市的社会救助体系日臻完善。

2、精准“操作” 健全救助机制

不仅是法规制度的不断完善,近年来,我市社会救助的工作机制也不断建立健全。

社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制,便是其中一个重要举措。

据了解,通过该项措施,扩大保障对象范围,调整启动中止条件,优化发放方式,进一步完善了社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制,切实保障了城乡低保对象、特困人员等困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低。

医疗救助与医疗保险“资源共用、信息共享、结算同步、监管同一”的运行机制,则实现了医疗机构一个窗口服务,医疗救助和医疗保险同时结算的“一站式”救助服务,提高了医疗救助的可及性。

此外,我市还建立起社会救助“一门受理、协同办理”机制。在乡镇(街道)依托政务办事大厅,建立统一受理社会救助申请的窗口,及时受理、转办申请事项,使困难群众求助有门、受助及时。

建立了社会救助家庭经济状况核查认定机制。与相关部门加强数据共享、信息互通,强化对社会救助家庭经济状况的核查,基层面临的经济状况取证和判定依据合法性压力大为减轻,对象准确率明显提高。

3、四道“加法” 凸显救助成效

在机制、体制的完善支持下,我市救助保障水平随之得到大幅提升,用数据说话,直观体现在4个“+”。

一是资金投入的不断增加。2016年,全市支出医疗救助和临时救助资金分别比2012年增长53%和130%。近年来,全市累计投入敬老院建设资金7.6亿元。市级每年安排补助资金6500万元,对城镇社区养老服务中心(站)和村级农村幸福院分别按照每个20万元和5万元给予项目建设资助。

二是保障标准不断提高。2012年以来,全市根据经济社会发展状况和居民消费水平的变化,及时启动社会救助保障标准联动机制,先后5次提高了城乡低保保障标准、特困人员供养标准。2016年,城乡低保标准分别比2012年增长40%和60%,城乡低保标准差距缩小到1:0.65,农村低保标准超过扶贫标准;城乡特困供养标准分别比2012年增长120%和44.6%,并实现城乡特困供养标准统一。

三是保障覆盖面不断扩大。城乡医疗救助范围扩大到城乡低保对象、城乡特困人员、城乡孤儿、事实无人抚养困境儿童、在乡重点优抚对象(不含1―6级残疾军人)、城乡重度(一、二级)残疾人员、民政部门建档特殊困难人员、家庭经济困难大学生和因病致贫家庭重病患者,2016年城乡医疗救助人次比2012年增长50%。城乡低保分类救助对象扩大到城乡低保对象中70岁以上老年人、重病人员、残疾人员、学龄前儿童和在校学生五类人员。临时救助不再限定救助范围。

四是救助水平不断提升。2016年底,城市低保月人均补差为364元、农村低保月人均补差为203元,分别比2012年增长58%、85%。困难群众政策范围内的普通疾病住院医疗费自付费用,救助比例从40%提高到70%,并取消年救助封顶线;政策范围内的重大疾病医疗费自付费用救助比例从50%提高到60%。

看点》》

巴南:让低保的阳光温暖困难家庭

“有了低保公示栏,我们再也不怀疑低保的公正性了。”巴南区花溪街道办事处苦竹坝社区,全新张贴的低保公示栏吸引了不少村民驻足围观。62户、88名城乡低保户的姓名、家庭住址、享受金额等信息经过公示,一目了然。

近年来,为切实做好全区城乡低保工作,巴南区民政局以阳光申请、阳光评议、阳光核查、阳光公示、阳光审批、阳光发放的运行模式,深入开展低保专项清理和精准识别,多举措打造阳光低保、满意低保,让低保的阳光温暖了每一个困难家庭。

定期核查

提高低保对象准确率

“过去群众申请低保,我们无法把握,只靠入户调查和民主评议决定是否申报,存在低保对象不准的情况。”巴南区花溪街道社会事务办主任黄文余深有感触地说,“现在好了,出台了《办法》,明确了各相关部门的工作职责,将居民家庭经济状况信息核对这一科学手段与入户调查等传统手段有机结合,大幅度减轻基层工作人员调查取证工作难度。”

黄文余所谓的《办法》,是指巴南区民政局、人社局、人行、工商局、税务局、车管所、房管局等10部门联合出台的《巴南区社会救助对象家庭经济状况核对办法》。

根据《办法》,巴南区将社会救助申请人申报的家庭收入等信息与相关部门或机构提供的居民家庭经济状况信息进行比对,从而准确核算和掌握申请人家庭收入和财产状况,有效避免家庭收入核算中的随意性,提高了收入核查工作的准确度,使家庭收入的核查进一步公开、公平、公正。

通过将家庭经济状况核对分解为财产审核和收入审核,精细化到房产、车辆、银行存款、收入等各个项目,信息客观真实,救助申请人容易接受,避免了很多矛盾和争议,切实提高了全区城乡低保对象的准确率。

精准识别

实现应保尽保应退尽退

“我以前对低保政策不是很了解,但是今年我村吃低保的人是村民代表和干部一户户评出来家中有困难的人,而且低保对象的信息在黑板上都可以看得到。”以前像天星寺镇雪梨村庙坡组村民张宗秀这样对低保审核环节不清楚的群众不在少数。低保工作要让人民群众满意,就必须坚持公开、公正的原则,把知情权、评议权交给群众,将监督、管理的权力交给社会。

全程公开既是一种审批形式,也是一种宣传方式,正确的社会导向使群众观念悄然发生转变,使“家庭困难时申请低保,经济好转时主动退出低保”的观念深入人心,人为因素无法左右评审结果,让城乡低保建立“进出两通畅”的动态管理机制。

“这次在全区开展的城乡低保复核和精准识别,重点对低保申请受理、家庭经济状况核对、审核审批、民主评议、公开公示、动态管理等关键环节的政策执行情况进行全面摸底调查和集中复核。”巴南区民政局局长廖华说,“通过复核和精准识别,实现应保尽保,应退尽退,动态管理,确保低保对象精准、数据精确。”

不该享受的一人不留,真该享受的一人不漏。取消不符合条件的低保对象,就能让真正困难的群众得到实惠。今年初,巴南区民政局在去年开展城乡低保专项清理工作的基础上,再次在全区开展了为期2个月的城乡低保对象普查和精准识别工作。

“要确保低保公平、公正,就要把低保对象的情况摸实摸准。”接龙镇分管民政工作的副镇长杨金川介绍,在开展低保专项清理和精准识别工作中,镇政府机关干部和村(居)干部把原低保对象的家门都快踏破了。同时还严格按照区里出台的《办法》规定,通过多方面的核查,凡是出现与城乡低保救助标准有冲突的一个不留,对符合条件的一个不漏。

长期公示

将低保晒在阳光下

自2008年以来,巴南区各镇(街道)均在显要位置设置不少于6平方米-8平方米的低保公示栏,村(居)在本村(居)显要位置设置了不少于4平方米的低保公示栏,并对辖区在册低保对象进行长期公示。

巴南区民政局副局长黄诗强说:“全区建立低保长期公示制度后,除对新申请城乡低保对象按程序公示外,经批准享受低保待遇后,还将进行长期公示。此举真正实现了低保公开透明,干部群众间没了猜疑,心也走得更近,群众因低保问题上访量较过去减少90%。这种当面‘提’、现场‘议’、即时‘批’、居民‘听’的方式,让每一个申请低保的居民感受到了公开、公平、公正。这样的评选结果,组织满意,群众信服。”

巴南区还通过区电视台、政府门户网站、微信公众号、镇街政务公开栏发布公告,把清理认证的范围、要求、时限及监督举报电话一一告知,确保家喻户晓、深入人心。

为破解低保家庭收入核实难题,准确认定保障对象,巴南区加强与其他部门的协调,通过部门间数据信息共享等方式,全面开展了城市低保家庭收入信息比对,将不符合保障条件的对象清理退出保障范围,提高了低保对象的准确度,也更具说服力。

据了解,截至今年4月,巴南区享受城市低保有4407户、5831人,1-4月共发放低保金1197.75万元;全区享受农村低保有5748户、8349人,共发放低保金1156.79万元。(赵童 王琳琳 汪职坤 图片由重庆市巴南区民政局提供)

相关新闻

国际在线版权与信息产品内容销售的声明:

1、“国际在线”由中国国际广播电台主办。经中国国际广播电台授权,国广国际在线网络(北京)有限公司独家负责“国际在线”网站的市场经营。

2、凡本网注明“来源:国际在线”的所有信息内容,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编、复制或利用其他方式使用。

3、“国际在线”自有版权信息(包括但不限于“国际在线专稿”、“国际在线消息”、“国际在线XX消息”“国际在线报道”“国际在线XX报道”等信息内容,但明确标注为第三方版权的内容除外)均由国广国际在线网络(北京)有限公司统一管理和销售。

已取得国广国际在线网络(北京)有限公司使用授权的被授权人,应严格在授权范围内使用,不得超范围使用,使用时应注明“来源:国际在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

任何未与国广国际在线网络(北京)有限公司签订相关协议或未取得授权书的公司、媒体、网站和个人均无权销售、使用“国际在线”网站的自有版权信息产品。否则,国广国际在线网络(北京)有限公司将采取法律手段维护合法权益,因此产生的损失及为此所花费的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、公证费等)全部由侵权方承担。

4、凡本网注明“来源:XXX(非国际在线)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,丰富网络文化,此类稿件并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

5、如因作品内容、版权和其他问题需要与本网联系的,请在该事由发生之日起30日内进行。